水道のご使用または中止について

- 引越しなどで新たに水の使用を始めるとき(開栓)や水の使用をやめるとき(閉栓)、長期にわたって水道を使用しないとき(休栓)などは、4日から5日前までに必ずご連絡ください。また、使用者あるいは所有者の名義が変わるとき(閉開栓)やそのほかの変更があるときにも、必ずご連絡ください。

- 市役所に転出、転居届 を提出されていても、上下水道部(庁舎7階)に閉栓届を提出されなければ引き続き水道料金がかかりますのでご注意ください。

お問合せのときは

玄関付近に貼ってある(右写真)水栓番号、又は納入通知書、水道ご使用量のお知らせをご覧ください。 なお、お客様番号と水栓番号は同じです。

メーターの検針

メーターの検針は2ヶ月毎にお伺いします。

検針についてのお願い

- メーターボックスの上に車や物を置かないようにしてください。

- メーターボックスの中はいつもきれいにしておくようお願いします。

- 家の増改築などで、水道メーターが床下や屋内になるなど検針に支障が出るような場合は、検針しやすい場所へ移してください。

- 愛犬はメーターボックスから離れた場所につないでください。

メーターの読み方

メーターには、デジタルメーターとアナログメーターがあります。デジタルメーターの単位は白い数字が「立法メートル」、赤い数字が「100リットル」、赤い針が「10リットル、1リットル」です。

アナログメーターの単位は左から黒い針が「100立方メートル、10立方メートル、1立方メートル」、赤い針が「100リットル、10リットル、1リットル」です。

両メーターの中央部あたりにある銀色または赤色の丸いボタンを「パイロット」といいます。

料金の対象は、「立方メートル」単位ですので、検針の際は白いデジタルの数字または黒い針だけを読みます。

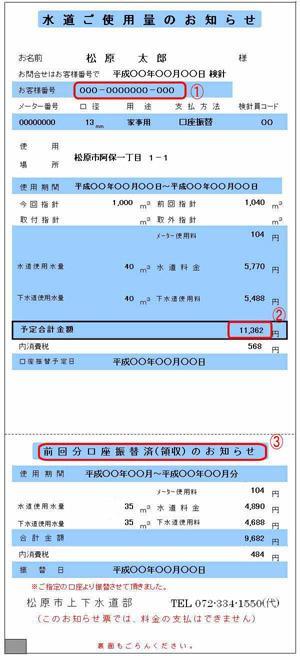

「水道ご使用量のお知らせ」の見方

- お客様番号

水栓番号です。(上下水道部への問い合わせ、口座振替の手続き等に必要になります) - ご請求予定額

今回のご使用水量による料金をお知らせします。 - 口座振替済領収書

前回のご使用分の口座振替済結果をお知らせします。

使用水量が急に多くなったとき

ご使用に心当たりがあればよいのですが、水道管の破損等による漏水が原因とも考えられますのですぐにお確かめください。

漏水かどうかを調べるには、ご自宅に取り付けてある水道の蛇口を全部閉めて水道メーターをご覧ください。パイロットが回っていれば、それは漏水です。

そのまま放置されますと、水道料金がかさみますので早急に状況をご確認の上、指定工事業者へ修理を依頼してください。

漏水減免について

水道メーター以降(2次側)で漏水があった場合、漏水した箇所により水道料金の減免をすることができます。減免の対象となるのは、壁の中や地中、トイレ・受水槽等のボールタップなど、通常発見が困難な場所の漏水に限ります。なお、減免については指定工事業者の漏水修理証明書等が必要になります。

検定満期メーター取替について

上下水道部では、正確にご使用水量を計量するため、計量法により定められた有効期間(8年)満了までに新しいメーターへの交換を行っています。

メーター交換作業は、皆様の宅地内(メーターボックス)で、上下水道部(水道事業)で指定した業者が順次実施します。(立ち会いの必要はありません。)

お願い

メーター交換の際15分から30分くらい水を止めさせて頂きますのでご了承ください。交換後、水 が白く濁る場合がありますが、空気が混入しているだけですので問題ありません。少し水を出していただければ解消します。

戸別検針及び戸別徴収サービスのご案内

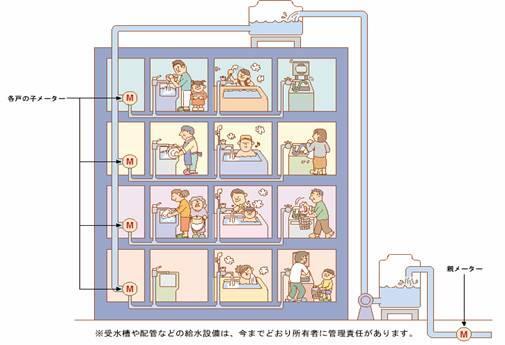

建物の所有者等と上下水道部との戸別検針及び戸別徴収に関する協定に基づいて、集合住宅等の各戸の子メーターを2ヶ月ごとに検針し、水道料金等を計算・徴収する新しいサービスです。

このサービスは、水道のご使用の開始、中止等の届け出と精算料金の計算や支払(口座振替)など、集合住宅の各戸を1戸建ての個別住宅と同じ扱いにします。

【戸別検針及び戸別徴収の適用要件】

- 分担金を徴収します。

上下水道部が設置したメーター(親メーター)に係る分担金と、子メーターに係る分担金に戸数を乗じて得た金額との差額を徴収します。 - 3階以上の建物であること。また、4階以上の建物は集中検針盤の設置が必要です。

- 子メーターの設置及び計量法に基づく検定満期によるメーター取替えは所有者等の費用負担となります。

- 親(上下水道部)メーター以降の維持管理は、現状どおり所有者等が行っていただきます。

- 上下水道部の定める「取扱基準」を満たしていることが必要です。

- 建物の所有者等の方とは、給水契約とは別に「集合住宅等の戸別検針及び戸別徴収に関する協定書」を結んでいただきます。協定の内容は事前にご確認ください。

(注意)既設の集合住宅であっても要件に合うように設備を改造された場合は、対象になります。