- 種類:大阪府指定 有形文化財 建造物

- 番号:建第65号

- 名称:布忍神社本殿 附木片(寛文3年銘)(ぬのせじんじゃほんでん つけたりもくへん(かんぶん3ねんめい))

- 員数:1棟、1枚

- 時代:江戸時代前期

- 所在地:大阪府松原市北新町2丁目

- 所有者:宗教法人 布忍神社

- 指定年月日:平成14年(2002)1月29日

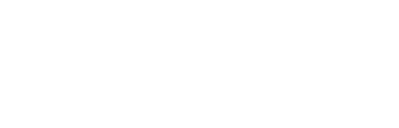

左:拝殿 右:本殿

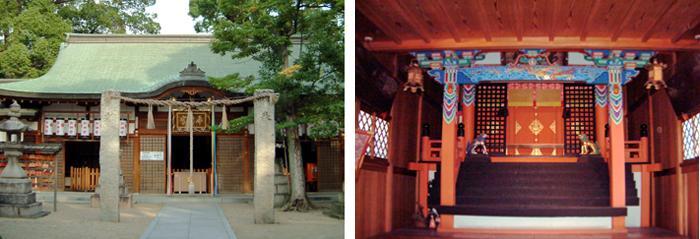

本殿脇の唐獅子絵

左:寛文三年銘奉納札 右:布忍宮扁額

【注意】掲載した写真の著作権は松原市教育委員会にあります。無断で転載・利用することはできません。

説明

概要

布忍神社(ぬのせじんじゃ)は速須佐男之尊(すさのおのみこと)、八重事代主之尊(やえことしろぬしのみこと)、武甕槌雄之尊(たけみかずちのみこと)を祀り、境内には、本殿、拝殿、末社、唐門(からもん)、客殿(旧絵馬堂)などの建物が並んでいます。

本殿の建築様式は、一間社 流造 檜皮葺(いっけんしゃながれづくりひわだぶき)で、昭和58年(1983年)の修理時に、寛文3年(1663)に経典を奉納したことを記した木片(奉納札)が発見されました。これにより本殿の細部様式などと比べて建築年代は寛文3年(1663)以前であることが推測され、江戸時代初期の貴重な建築物と考えられます。

また本殿脇には、江戸時代・狩野派の作と思える唐獅子絵(からじしえ)があるほか、当神社には、江戸中期の当地域の文芸レベルの高さを如実に現わす松原市指定有形文化財「布忍八景扁額」、同じく江戸中期の高僧・高泉(こうせん)の書とされる「布忍宮扁額」、室町時代から江戸時代のものと思われる小絵馬など数多くの文化財・美術品が残されています。

【注意】昭和58年(1983年)の修理時に行われた調査の詳細については、『松原市史研究紀要第1号布忍神社本殿の建立年代と様式』をご覧ください。

資料

松原市史研究紀要 第1号 布忍神社本殿の建立年代と様式の紹介 のページに移動する

関連するページ

外部リンク

オープンデータ

文化財一覧データセット(松原市/松原市オープンデータカタログサイト)

大阪府内指定文化財一覧(大阪府/大阪府オープンデータカタログサイト)

書籍・雑誌など

南河内歴史的建造物マップ(公益財団法人大阪府建築士会/大阪文化財ナビ)

布忍神社の指定登録文化財