このアーカイブは、松原市の歴史や文化などを楽しみながら学んでもらう目的で作られた「まつばらいろはかるた」に詠まれた47首の題材となった文化財をより知ってもらうために作られました。

題材となった文化財は個人や地域の社寺が所有されるものも多く、いつでも自由にご覧いただくことは難しいのが現状です。そのため、多くの皆さまにご理解とご協力をいただきアーカイブとして公開いたします。

原則として、商用利用・非商用利用を問わず自由に二次利用可能な形で公開しており、画像データの利用条件については、メタデータ(画像データ右側の表)の記載をご確認ください。なお、翻刻および読み下し文のデータは全てCC BY-SA 4.0(クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス)で提供しています。また、ご利用に際して以下のページをご覧ください。

まつばら文化財デジタルアーカイブの利用について のページに移動する

いろはにほへと

【い】いにしえに 都置かれし 柴籬宮

河内名所図会 6巻[4]

| タイトル | 河内名所図会 6巻[4] |

|---|---|

| ヨミ | カワチメイショズエ 6カン[4] |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 享和1年 |

| 制作年(西暦) | 1801 |

| 差出人・作者・著者 | 秋里籬島 著、丹羽桃溪 画 |

| 形状 | 冊子 |

| 資料解説 | 河内国にある名所や旧跡を紹介する全6巻からなる書物。巻之四に柴籬宮旧跡(しばかきのみやきゅうせき)と題する絵図があり、柴籬神社(絵図では天満宮と表記)と河内大塚山古墳(絵図では大塚社と表記)が描かれている。著作権保護期間満了のため、国立国会図書館デジタルコレクションで公開中。 |

| 資料所蔵者 | 国立国会図書館 |

河内名所図会 6巻[4] を見る/国立国会図書館デジタルコレクション(外部サイト)に移動する

【ろ】ロマンあり 我堂八幡宮 力石

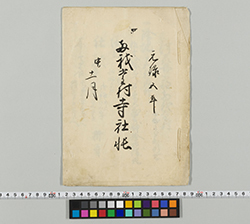

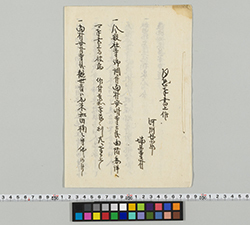

両我堂村社寺帳

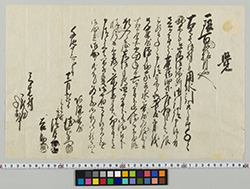

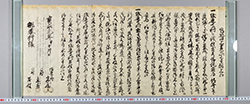

| タイトル | 両我堂村社寺帳 |

|---|---|

| ヨミ | リョウガドウムラシャジチョウ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年 (和暦) |

元禄5年 |

| 制作年 (西暦) |

1692 |

| 差出人・作者・著者 | 東我堂村庄屋 忠左衛門、同村年寄 文左衛門、同 弥左衛門、同 七左衛門、西我堂村庄屋 作左衛門、同村年寄 徳左衛門、同 弥兵衛、同 徳兵衛 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 竪帳 |

| 大きさ (cm) |

24.3×17.0 |

| 資料解説 | 東我堂村と西我堂村に所在した神社と寺院について記したもの。境内にある建物の名称と規模が記載されている。この資料より、我堂八幡宮の境内に神宮寺が存在したことがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000001 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 13.3MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 23.5KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 21.8KB)

【は】はるかなり キリシタン灯籠 熱田神社

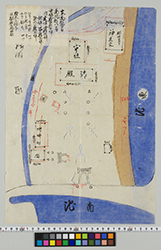

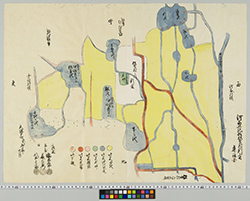

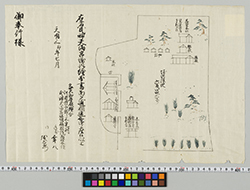

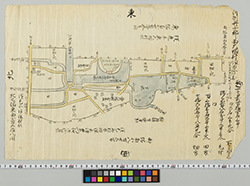

〔熱田神社建物配置図〕

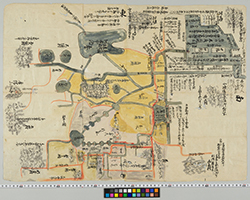

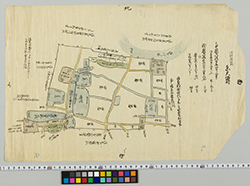

| タイトル | 〔熱田神社建物配置図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔アツタジンジャタテモノハイチズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 天明3年 |

| 制作年(西暦) | 1783 |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 一紙 |

| 大きさ(cm) | 40.1×28.0 |

| 資料解説 |

松原市別所6丁目に所在する熱田神社の境内を描いた絵図である。絵図名の記載はない。建物の他に手水鉢など石造物も記載おり、池溝が青、堤体が黄色で表現されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000002 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 17.0KB)

【に】西除の 夜桜たのし 今池堤

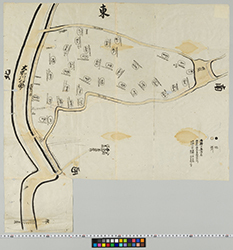

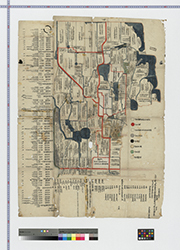

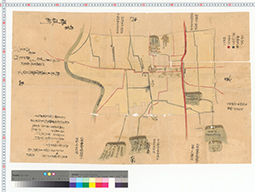

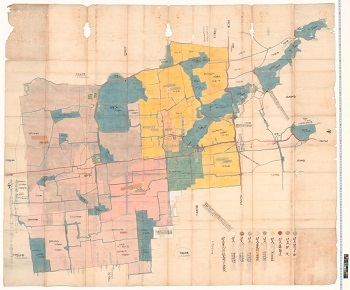

〔西除川・東除川村々絵図〕

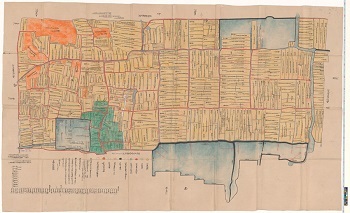

| タイトル | 〔西除川・東除川村々絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔ニシヨケガワ・ヒガシヨケガワムラムラエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 64.4×63 |

| 資料解説 | 狭山池から大和川にかけて、西除川と東除川の流域に所在する村々を描いた絵図である。絵図名および制作年の記載はない。簡略化された絵図で、河川が黄色の彩色で表現されている。村名の横には石高が記載されており、幕府領以外は支配者の名前も記されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000003 |

画像ファイルをダウンロード2 (圧縮ファイル: 15.8MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 17.9KB)

狭山池西除普請略図

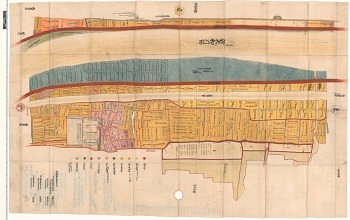

| タイトル | 狭山池西除普請略図 |

|---|---|

| ヨミ | サヤマイケニシヨケフシンリャクズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 68.9×89.7 |

| 資料解説 | 狭山池と西除川につながる西樋を描いた絵図で、制作年と絵図名は記されていない。絵図の袋には「狭山池西除普請畧□」と記されている。西樋(大樋)は本紙に貼り足した紙に描かれており、池の部分よりも詳細に法量が書き込まれている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000004 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 18.1KB)

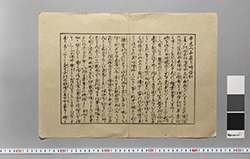

【ほ】本尊は 楠木守る 聖観音

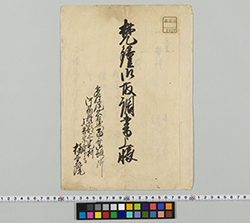

乍恐奉書上候(安明寺由緒之義)

| タイトル | 乍恐奉書上候(安明寺由緒之義) |

|---|---|

| ヨミ | オソレナガラカキアゲタテマツリソウロウ(アンミョウジユイショノギ) |

| 時代 | 明治 |

| 制作年 (和暦) |

明治4年 |

| 制作年 (西暦) |

1871 |

| 差出人・作者・著者 | 城連寺村年寄 長谷川孫次郎、城連寺村庄屋 長谷川為治郎 |

| 宛所 | 堺県御役所 |

| 形状 | 竪帳 |

| 大きさ (cm) |

24.6×17.2 |

| 資料解説 | 明治4年(1871)に堺県に提出された安明寺の由緒書。二次資料ではあるが、近世以前の城連寺村の姿を知るうえで参考となる。冊子見開き幅約32cm。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000016 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 21.1KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 21.2KB)

【へ】扁額は 八つの景勝 布忍宮

準備中

【と】土器づくり 文化の名残り 立部の土師器

立部古墳群跡 古墳SZ1002~1006

立部古墳群 朝顔形円筒埴輪

立部遺跡・立部古墳群跡F7-2-4・5 調査区全景

ちりぬるを

【ち】ちちかみの 伝説かなし はがみさん

長尾街道ちちかみばし道標

【り】りりしきは 阿保親王と 人したう

阿保親王社・厳島神社 社殿

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 18.2MB)

【ぬ】布忍にも 十一面観音 大林寺

大林寺 外観

| タイトル | 大林寺 外観 |

|---|---|

| ヨミ | ダイリンジ ガイカン |

| 撮影年月日(西暦) | 2016-01-16 |

| 撮影場所 | 松原市北新町1-10-5 |

| 資料解説 | 融通念佛宗寺院の布忍山大林寺の山門及び本堂。写真は南東から撮影。 |

| 画像の二次利用条件 | CC BY (表示) |

| 管理番号 | d0000031 |

大林寺 木造 十一面観音立像

|

|

|

|

|

| タイトル | 大林寺 木造 十一面観音立像 |

|---|---|

| ヨミ | ダイリンジ モクゾウ ジュウイチメンカンノンリュウゾウ |

| 時代 | 平安時代後期(10世紀末~11世紀初め) |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 作者 | 不明 |

| 材質・構造・技法 | ヒノキ材、一木造、彫眼 |

| 大きさ(cm) | 像高171.5、髪際高145.6 |

| 資料解説 | 融通念佛宗寺院の布忍山大林寺に安置される仏像で、松原市指定有形文化財に指定されている。もとは明治6年(1873)に廃寺となった永興寺の本尊。制作時期は平安時代の10世紀末~11世紀初め頃で、「奈良系仏像」と称される一群と共通する特徴を有する。 |

| 資料所蔵者 | 大林寺 |

| 画像の二次利用条件 | CC BY (表示) |

| 管理番号 | d0000032 |

画像ファイルをダウンロード1 (圧縮ファイル: 15.7MB)

画像ファイルをダウンロード2 (圧縮ファイル: 10.0MB)

布忍山永興寺略縁起

| タイトル | 布忍山永興寺略縁起 |

|---|---|

| ヨミ | フニンザンヨウゴウジリャクエンギ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 版本 |

| 大きさ(cm) | 28.2×40.3 |

| 資料解説 | 松原市北新町2丁目あたりに所在した布忍山永興寺の略縁起を記した木版刷。寛治3年(1089)に永興律師が堀川天皇の勅願により寺院を建立したことが記されており、元文2年(1737)に本縁起を基に新たに製作されたものである。4丁とも綴じ穴がなく未製本の状態である。刊記などがなく、刷られた時期は不明。 |

| 資料所蔵者 | 大林寺 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000029 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 14.4MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 32.2KB)

【を】織りつづく 木綿の技術 金網に

準備中

わかよたれそ

【わ】王仁博士 教えしあとや 聖堂池

河州丹北郡松原村新堂麁絵図

| タイトル | 河州丹北郡松原村新堂麁絵図 |

|---|---|

| ヨミ | カシュウタンボクグンマツバラムラシンドウソエズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 天保14年 |

| 制作年(西暦) | 1843 |

| 差出人・作者・著者 | 庄屋 助市郎、年寄 藤右衛門、同 八郎兵衛 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 66.0×48.0 |

| 資料解説 | 天保14年(1843)に制作された村絵図で、近世の新堂村の姿を知る上で参考となるものである。集落内の詳細は描かれていないが、氏神の十二社権現のみ緑の彩色で表現されている。袋裏書から、同じ絵図が3枚作られ、新堂村、郡大庄屋、支配請取御代官所築山茂左衛門がそれぞれ1枚ずつ保管したことがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000005 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 12.5MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.4KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.2KB)

〔松原村延宝検地絵図〕

| タイトル | 〔松原村延宝検地絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔マツバラムラエンポウケンチエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 延宝5年 |

| 制作年(西暦) | 1677 |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 101.0×75.5 |

| 資料解説 | 延宝5年(1677)に延宝検地に伴い制作された絵図。近世の新堂村の姿を知るうえで参考となるものである。土地ごとに所有者・反別・石高が記入されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000030 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.6KB)

【か】河内画師 仏教文化の 名の誉れ

立部遺跡 火葬墓ST1004

立部遺跡 火葬墓ST1004 須恵器

平安時代の火葬墓ST2005

| タイトル | 立部遺跡 火葬墓ST2005 |

|---|---|

| ヨミ | タツベイセキ カソウボST2005 |

| 時代 | 平安時代 |

| 撮影年月日 | 1990-10-22 |

| 撮影場所 | 松原市立部3-399-1 |

| 解説 | 平安時代(9世紀前半)の火葬墓。南北1m、東西0.9mの墓壙の中央に蔵骨器が納められていた。墓壙の底から蔵骨器の肩部までを焼土混じりの炭で埋め戻し、それより上を黄褐色系粘質土で埋め戻していた。蔵骨器の壺と蓋は粘土で固定・密封されており、内部には火葬骨及び少量の木炭・焼土が納められていた。出土品は松原市指定有形文化財に指定されている。 |

| 画像の二次利用条件 | CC BY (表示) |

| 管理番号 | d0000044 |

立部遺跡 火葬墓ST2005 蔵骨器ほか出土品

| タイトル | 立部遺跡 火葬墓ST2005 蔵骨器ほか出土品 |

|---|---|

| ヨミ | タツベイセキ カソウボST2005 ゾウコツキホカシュツドヒン |

| 時代 | 平安時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 作者 | 不明 |

| 形状 | 須恵器、土師器、火葬骨、木炭、焼土 |

| 大きさ(cm) | 須恵器短径壺の口径9.5、底径12.5、最大径23.4、器高23.6。須恵器蓋の口径12.4、器高3.0。 |

| 資料解説 | 平安時代(9世紀前半)の火葬墓の出土品。蔵骨器として利用された須恵器の短頸壺と蓋は畿内では類を見ない器形である。写真左端は墓壙から出土した土師器杯の破片。写真中央全面から右端は蔵骨器に納められていた火葬骨で、熟年(40~59歳)男性1名のものである。これらは一括で松原市指定有形文化財に指定されている。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | CC BY (表示) |

| 管理番号 | d0000045 |

【よ】世の移り 変り見て来た 追分地蔵

〔高見村絵図〕

| タイトル |

〔高見村絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔タカミムラエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | 都築金三郎様御代官所河内国丹北郡高見村 百姓代 喜右衛門、同 治左衛門、庄屋 弥三右衛門 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 41.5×56.0 |

| 資料解説 | 近世の河内国丹北郡高見村の姿を知ることができる村絵図。制作年と絵図名は記されていない。田畑には小字名が記されている。高見村の北を東西にとおる長尾街道は「大和海道」と表記されている。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000006 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.5KB)

〔高見村絵図〕

| タイトル | 〔高見村絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔タカミムラエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 宝暦10年 |

| 制作年(西暦) | 1760 |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 31.0×45.0 |

| 資料解説 |

河内国丹北郡高見村の絵図で、絵図名は記されていない。貼り紙には、宝暦10年(1760)の巡見に際し制作された絵図の写しと記されている。長尾街道は「泉州堺より和州道」と表記されている。村内の個々の建物は描かれていないが、高札場のみ高札と囲いが描かれている。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000007 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.5KB)

【た】丹南藩 一万石の 陣屋址

高木主水正勇戦図

〔丹南村絵図〕

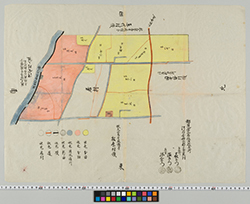

| タイトル | 〔丹南村絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔タンナンムラエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 安永7年 |

| 制作年(西暦) | 1778 |

| 差出人・作者・著者 | 河州丹南郡丹南村 庄屋 治郎左衛門、年寄 傳右衛門 |

| 宛所 | 丹南御役所 |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 52.7×82.4 |

| 資料解説 | 安永7年(1778)に制作された村絵図で、絵図名は記されていない。近世の丹南村の状況を知るうえで参考になる村絵図であるが、丹南藩の陣屋は描かれていない。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000026 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.2KB)

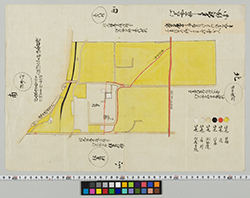

〔丹南村絵図〕

| タイトル | 〔丹南村絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔タンナンムラエズ〕 |

| 時代 | 明治 |

| 制作年(和暦) | 明治2年 |

| 制作年(西暦) | 1869 |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 56.1×80.7 |

| 資料解説 | 明治2年(1896)に制作された村絵図で、絵図名は記されていない。安永7年の丹南村絵図と異なり、丹南藩の陣屋が描かれている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000027 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.3KB)

〔丹南村地籍図〕

| タイトル | 〔丹南村地籍図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔タンナンムラチセキズ〕 |

| 時代 | 明治 |

| 制作年(和暦) | 明治6年 |

| 制作年(西暦) | 1873年 |

| 差出人・作者・著者 | 河内国第貮拾壹区丹南郡丹南村 戸長 松村文三郎、副戸長 小池彦三郎 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 94.8×172.5、貼り足し部20.6×73.0 |

| 資料解説 | 明治6年に制作された丹南村の地籍図で、絵図名は記されていない。一筆ごとに地番が記されている。丹南藩の陣屋跡地は「邸内地」として描かれており、地番は記されていない。また、西除川右岸に「元丹南県操練場」と記された土地が見られる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000028 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.5KB)

丹南遺跡E8-3-24 調査区南側全景

丹南遺跡E8-3-24 S0171溝

丹南遺跡E8-3-24 S0171溝 水滴出土状況

【れ】れんめんと 農業 見守る 田坐神社

準備中

【そ】そもそもの 農の初まり 池内遺跡

新堂遺跡E7-1-61 I-b区全景

上田町遺跡D5-2-24VII 第4面水田全景

|

|

|

|

つねならむ

【つ】つれづれに 橘庵名医 漢詩詠む

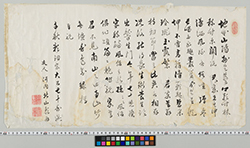

橘庵漢詩(頼春水の父七十の祝い)

| タイトル | 橘庵漢詩(頼春水の父七十の祝い) |

|---|---|

| ヨミ | キツアンカンシ(ライシュンスイノチチナナジュウノイワイ) |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | 河内北山彰 |

| 宛所 | 千秋頼 |

| 形状 | 一紙 |

| 大きさ(cm) | 30.8×60.3 |

| 資料解説 | 河内国丹北郡一津屋村の住人で、医者であり混沌社の詩人でもあった北山橘庵(名は彰、字は元章、号は橘庵)が詠じた漢詩。友人である頼春水(千秋)の父が70歳を迎えたことを祝い作られたもの。冠帽の印は「観頣」とある。 |

| 資料所蔵者 | 松原市(寄贈) |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000009 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.2KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.2KB)

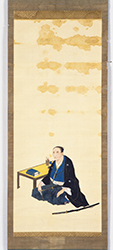

北山橘庵肖像画

| タイトル | 北山橘庵肖像画 |

|---|---|

| ヨミ | キタヤマキツアンショウゾウガ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | 不明 |

| 形状 | 掛幅 |

| 大きさ(cm) | 本紙165×45.5 |

| 資料解説 | 江戸時代の医師で文人でもある北山橘庵(名は彰、字は元章・世美、号は橘庵)の肖像画。河内国丹北郡一津屋村の住人で享保16年(1731)生まれ、寛政3年(1791)11月15日没。医術を橘元泰に学び、儒学を柳沢淇園に学んだ。医師としての名声は高く丹南藩では士分、狭山藩・岸和田藩では客分の待遇を受ける。文人としては結成間もない大坂の混沌詩社に加わっており、『鶏壇嚶鳴』や『橘庵詩鈔』などの詩作が残されている。北山家は楠木氏の末裔で和田氏とも称していたため、肖像画の羽織には楠氏を示す菊水を基にした家紋が描かれている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000059 |

北山赤城肖像画

| タイトル | 北山赤城肖像画 |

|---|---|

| ヨミ | キタヤマセキジョウショウゾウガ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | 不明 |

| 形状 | 掛幅 |

| 大きさ(cm) | 本紙179×46 |

| 資料解説 | 江戸時代の医師である北山元恭(字は元恭、号は赤城)の肖像画。元恭は橘庵の二番目の弟である元寧の実子。子どものいない橘庵の後継となった父・元寧に続き、医業を継いだ。天保9年(1838)3月17日没。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000059 |

北山家墓所

【ね】願いごと かなえてほしき 天神様

天満宮境内絵図

| タイトル | 天満宮境内絵図 |

|---|---|

| ヨミ | テンマングウケイダイエズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 天明3年 |

| 制作年(西暦) | 1783 |

| 差出人・作者・著者 | 久世大和守殿領分河州丹北郡三宅村氏神天満宮社僧梅松院当時無住、年寄 幸八、同 儀右衛門 |

| 宛所 | 御奉行様 |

| 形状 | 一紙 |

| 大きさ(cm) | 28.5×43.0 |

| 資料解説 | 天明3年(1783)7月に奉行所に差し出されたもの文書。三宅中4丁目に所在する屯倉神社の近世の姿を知ることができる。現在の社務所付近に神宮寺が存在し、観音堂・梅松院・鐘撞堂があったことがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000010 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.7KB)

梅松院梵鐘御取調上帳

| タイトル | 梅松院梵鐘御取調上帳 |

|---|---|

| ヨミ | バイショウインボンショウオトリシラベアゲチョウ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 安政3年 |

| 制作年(西暦) | 1856 |

| 差出人・作者・著者 | 多羅尾久右衛門当分御預り所河州丹北郡三宅本郷真言宗無本寺梅松院 看住 慈門 |

| 宛所 | 信楽御役所 |

| 形状 | 竪帳 |

| 大きさ(cm) | 28.2×20.0 |

| 資料解説 | 屯倉神社境内の神宮寺にあった鐘撞堂の梵鐘について差し出したもの。梵鐘の法量や銘文について記されている。近世の神宮寺の姿を知るうえで参考となるものである。冊子の見開き幅は35.5cm。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000013 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 18.4MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 27.6KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 23.7KB)

屯倉神社 社殿

屯倉神社 神形石

屯倉神社 土師墳碑

屯倉神社 外観

【な】難波から 飛鳥にかよう 丹比道

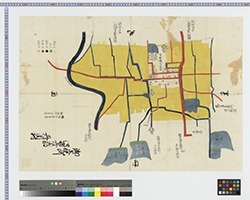

〔大座間池絵図〕

| タイトル | 〔大座間池絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔オオザマイケエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 50.0×60.0 |

| 資料解説 | 大座間池から水を受ける溜池と水路が描かれた近世の水利絵図である。制作年は記されていないが、絵図の注記から寛保元年(1741)以後に制作されたことがわかる。赤色で描かれた街道には名称も記されており、近世の竹内街道周辺の様子を知ことができる。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000008 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.6KB)

大和川今池遺跡 難波大道

南新町遺跡C6-3-10 調査区全景

南新町遺跡C6-3-10 調査区西側全景

東新町遺跡C5-2-23 調査区南部全景

東新町遺跡C5-2-23 調査区北部全景

立部遺跡F8-1-30 調査区全景

丹南遺跡E9-2-18 調査区東側全景

丹南遺跡E9-2-18 調査区東側東側道路側溝

丹南遺跡E9-2-18 道路側溝・掘立柱建物跡

丹南遺跡E9-2-18 S001溝内埴輪出土状況

新堂遺跡E6-3-4 東側トレンチ全景

新堂遺跡E6-3-4 S001流路内木橋

【ら】来迎寺 藩主の墓地や 大いぶき

来迎寺 山門

来迎寺 本堂

来迎寺本堂棟札(拾箇郷御堂造立)

高木正次五輪塔

来迎寺のいぶき

【む】むかしより しめす石標 高野みち

阿保茶屋徳右衛門水茶屋料先取覚

| タイトル | 阿保茶屋徳右衛門水茶屋料先取覚 |

|---|---|

| ヨミ | アボチャヤトクエモンミズジャヤリョウサキドリオボエ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 文化13年 |

| 制作年(西暦) | 1816 |

| 差出人・作者・著者 | 阿保茶屋徳右衛門、三宅村 取次 清左衛門、同 吉助 |

| 宛所 | 三宅村庄屋・年寄中 |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 25.0×38.1 |

| 資料解説 |

三宅村が用水を引取る作業の際に休憩所としてた阿保茶屋の徳右衛門が弟に茶屋を譲る際に三宅村と交わした覚書である。この資料から、江戸時代に長尾街道と中高野街道の交わる地点の周辺が阿保茶屋と呼ばれていたことがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000012 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 14.9KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 18.7KB)

えゐのおくやま

【え】駅家には 清水もありし 大津道

清水遺跡B5-1-22 調査区東側全景

【ゐ】井筒は 弘法の井戸 村すくう

準備中

【の】野に多く 伝説の池 親王池址

河内名所鑑 四

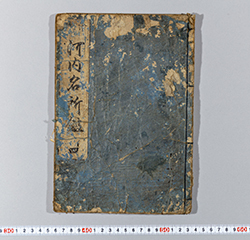

| タイトル | 河内名所鑑 四 |

|---|---|

| ヨミ | カワチメイショカガミ 4 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | 不明 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 版本 |

| 大きさ(cm) | 25.4×17.5 |

| 資料解説 | 延宝7年(1679)に出版された『河内鑑名所記』を改訂し後に出版されたもの。複数巻のうちの1冊であり、刊記・奥付がないため、出版年は不明である。稚児ヶ池を描いた挿図には、阿保親王御廟として河内大塚山古墳も描かれている。 |

| 資料所蔵者 | 松原市 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000020 |

画像ファイルをダウンロード1 (圧縮ファイル: 16.2MB)

画像ファイルをダウンロード2 (圧縮ファイル: 16.5MB)

画像ファイルをダウンロード3 (圧縮ファイル: 16.5MB)

画像ファイルをダウンロード4 (圧縮ファイル: 16.4MB)

画像ファイルをダウンロード5 (圧縮ファイル: 15.7MB)

画像ファイルをダウンロード6 (圧縮ファイル: 12.8MB)

翻刻ファイル(阿保親王関係部分のみ)(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 20.8KB)

【お】大庄屋 昔しのばる 門がまえ

準備中

【く】楠大樹 千年と伝う 阿保神社

阿保神社 外観

阿保神社のくす

【や】大和川 しずかに流る 川違え

大和川筏橋ノ儀ニ付相定置一札

| タイトル | 大和川筏橋ノ儀ニ付相定置一札 |

|---|---|

| ヨミ | ヤマトガワイカダバシノギニツキアイサダメオクイッサツ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 安永5年 |

| 制作年(西暦) | 1776 |

| 差出人・作者・著者 |

河内国丹北郡西阿保村 庄屋 長兵衛、年寄 彦平、同 新右衛門、同国同郡東阿保村 庄屋 仁兵衛、年寄 武右衛門、同 嘉兵衛、同国同郡立部村 庄屋 九兵衛、年寄 源右衛門、同 元右衛門、同 吉右衛門、同国同郡松原村之内岡 庄屋 四郎右衛門、年寄 吉兵衛、同 次左衛門、同 友七、同国同郡松原村之内新堂 庄屋 元右衛門、年寄 八右衛門、同 傳右衛門、同 与三兵衛、同国同郡松原村之内上田 庄屋 八郎右衛門、年寄 市兵衛、同 武兵衛、同 傳兵衛、同国同郡三宅村 庄屋 与次右衛門、同 平兵衛、年寄 太介、角倉与一様御代官所同国同郡同村 庄屋 善左衛門、年寄 三郎衛門、久世出雲守様御領分同国同郡同村 年寄 幸八、同 長兵衛、高木主水正様御領分河内国丹南郡丹南村 庄屋 直次郎 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 28.5×131.5 |

| 資料解説 | 大和川の付け替えで南北に分断された中高野街道筋に筏橋を設置することを願い出た文書。筏橋の設置にあたり、費用負担などについて12か村で定めた決まりが記されている。この書状から、夜間や洪水時には渡し船を出すことができずに交通が遮断され、街道沿いの村々に影響があったことがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000011 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 17.4MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.8KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 23.5KB)

〔堤ニ杭打候義〕

| タイトル | 〔堤ニ杭打候義〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔ツツミニクイウチソウロウノギ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 申年(宝永元年) |

| 制作年(西暦) | 1704 |

| 差出人・作者・著者 | 長谷川六兵衛、万年長十郎 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 15.0×100.1 |

| 資料解説 | 宝永元年(1704)に記された新大和川両側堤、西除川両側堤、大乗川両側堤、十三間川拙足(掘り足しの間違いと思われる)堤の管理についての文書。各村の庄屋年寄が立ち会い村境を決めて杭を打ち、日常的に管理する範囲を明示することや堤破損時の報告義務などについて記されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000017 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 17.0KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 22.3KB)

乍恐書付を以御訴詔申上候(洪水ニ而落堀橋樋悉潰候ニ付)

| タイトル | 乍恐書付を以御訴詔申上候(洪水ニ而落堀橋樋悉潰候ニ付) |

|---|---|

| ヨミ | オソレナガラカキツケヲモッテゴソショウモウシアゲソウロウ(コウズイニテオチボリハシヒコトゴトクツブレソウロウニツキ) |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 享保2年 |

| 制作年(西暦) | 1717 |

| 差出人・作者・著者 | 川下村々 |

| 宛所 | 堤御奉行様 |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 23.6×67.5 |

| 資料解説 | 享保2年(1717)7月に堤奉行へと差し出された文書。享保元年6月の洪水により落堀川筋橋樋が潰れ、橋樋の切所から大和川へ悪水が頻繁に落ちる事態に対し、川上の村々が願い出た解決方法は不要であり別の方法を採るべきであると川下の村々が伝えたもの。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000018 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 13.7KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.3KB)

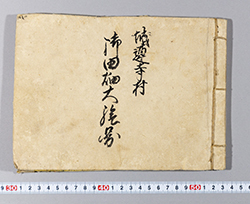

城連寺村御田畑大絵図

| タイトル | 城連寺村御田畑大絵図 |

|---|---|

| ヨミ | ジョウレンジムラデンパタオオエズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 享保13年 |

| 制作年(西暦) | 1728 |

| 差出人・作者・著者 | 正勝より五代当所庄屋 久右衛門正伴 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図横半帳 |

| 大きさ(cm) | 16.5×22.7 |

| 資料解説 |

河内国丹北郡城連寺村の田畑を描いており、複数の絵図を綴じ帳面の形状としたもの。ほぼ全ての土地1筆ごとに地種・反別・石高・耕作者が記載されている。この絵図の最初に記された「覚」からこの絵図が享保元年に起きた大和川の洪水による水損が原因で作り直されたものであることがわかる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000019 |

画像ファイルをダウンロード1 (圧縮ファイル: 17.4MB)

画像ファイルをダウンロード2 (圧縮ファイル: 19.7MB)

画像ファイルをダウンロード3 (圧縮ファイル: 18.3MB)

画像ファイルをダウンロード4 (圧縮ファイル: 19.7MB)

画像ファイルをダウンロード5 (圧縮ファイル: 17.8MB)

画像ファイルをダウンロード6 (圧縮ファイル: 18.4MB)

画像ファイルをダウンロード7 (圧縮ファイル: 12.7MB)

画像ファイルをダウンロード8 (圧縮ファイル: 11.8MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 23.5KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.5KB)

大和川筏橋ノ儀ニ付東瓜破村等願書

| タイトル | 大和川筏橋ノ儀ニ付東瓜破村等願書 |

|---|---|

| ヨミ | ヤマトガワイカダバシノギニツキヒガシウリワリムラナドネガイガキ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 安永5年 |

| 制作年(西暦) | 1776 |

| 差出人・作者・著者 | 久世出雲守殿領分、河州丹北郡東瓜破村庄屋左兵衛、同重五郎、右同断、同国同郡三宅村庄屋代年寄幸八、御代官角倉与市殿御支配所、同国同郡同村庄屋善左衛門、秋元摂津守殿領分、同国同郡同村庄屋与次右衛門、同平兵衛、右同断、同国同郡西瓜破村庄屋与三兵衛、右同断、同国同郡別所村庄屋定右衛門、右同断、同国同郡西阿保村庄屋長兵衛、右同断、同国同郡東阿保村庄屋仁兵衛、右同断、同国同郡松原村岡庄屋四郎右衛門、右同断、同国同郡松原村上田庄屋八郎右衛門、右同断、同国同郡松原村新堂庄屋元右衛門、右同断、同国同郡立部村庄屋九兵衛、高木主水正殿領分、同国丹南郡丹南村庄屋直次郎 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 28.4×320.7 |

| 資料解説 | 新大和川の東瓜破村領に仮の筏橋を設置することを願い出た書状。13か村の連名で差し出されたもので、29か村が連印している。大和川の付け替えにより中高野街道が分断されることで生じた問題を記し訴えている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000021 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.3KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 24.9KB)

新大和川引取樋

| タイトル | 新大和川引取樋 |

|---|---|

| ヨミ | シンヤマトガワヒキトリヒ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年未詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 31.2×199.5、貼紙部分の縦46.3 |

| 資料解説 | 宝永元年に付け替えられた新大和川に設置された樋や新田を描いた絵図。作成年は記されていないが、河口付近の南島新田が開発されていることから元文2年(1737)以降に作成されたと考えられる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000022 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 16.5KB)

乍恐口上書を以奉願上候(水請堤被為仰付候ニ付)

| タイトル | 乍恐口上書を以奉願上候(水請堤被為仰付候ニ付) |

|---|---|

| ヨミ | オソレナガラコウジョウショヲモッテネガイアゲタテマツリソウロウ(ミズウケヅツミオオセツケサセラレソウロウニツキ) |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 宝永元年 |

| 制作年(西暦) | 1704 |

| 差出人・作者・著者 | 城連寺村 庄屋、同村 年寄、同 百姓 |

| 宛所 | 御奉行様 |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 28.1×64.5 |

| 資料解説 | 宝永元年(1704)10月に城連寺村から奉行へと提出された文書。大和川の付け替えにより水害を受け易くなったため、水害対策と高所への集落移転を願い出たもの。裏面には、この願書に先立ち願書を提出したが何も沙汰がなかった経緯が記されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000024 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 16.7MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 18.4KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 18.9KB)

乍恐書付以御願申上候(新川以後居宅へ水入流浪之義)

| タイトル | 乍恐書付以御願申上候(新川以後居宅へ水入流浪之義) |

|---|---|

| ヨミ | オソレナガラカキツケヲモッテオンネガイモウシアゲソウロウ(シンカワイゴキョタクヘミズイリルロウノギ) |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 宝永5年 |

| 制作年(西暦) | 1708 |

| 差出人・作者・著者 | 城連寺村 庄屋 久右衛門、同 八郎兵衛、同村 年寄 五兵衛、同 庄兵衛、小百姓 忠左衛門、外22名 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ(cm) | 28.1×81.8 |

| 資料解説 |

大和川付替え以後、城連寺村の田畑や集落が頻繁に浸水被害に遭うため、富田新田へ村を移すことを願い出た書状。この書状には、宝永元年(1704)10月の工事完成後から宝永5年の夏までに14~15回の浸水被害があり、付け替え後に68軒のうち20軒が他所へ引越したことなどが記されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000025 |

画像ファイルをダウンロード (圧縮ファイル: 17.7MB)

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 14.3KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.4KB)

現在の大和川

大和川掘鑿以前城連寺村村図

| タイトル | 大和川掘鑿以前城連寺村村図 |

|---|---|

| ヨミ | ヤマトガワクッサクイゼンジョウレンジムラムラズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 延宝7年 |

| 制作年(西暦) | 1679 |

| 差出人・作者・著者 | 城連寺村 34名、出作百姓住道村 29名、出作百姓矢田部村 1名、出作百姓川田村 1名 |

| 宛所 | 三輪弥惣兵衛 |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 202.6×175.4 |

| 資料解説 |

延宝7年(1679)10月に作成された河内国丹北郡城連寺村の絵図。当時の城連寺村は幕府領と旗本小出氏領の相給地で、絵図は小出氏領での検地にともない作成された。宛先にある三輪弥三兵衛は小出氏領の代官と考えられる。地目ごとに塗分けられており、小出氏領については田畑は一筆ごとに等級・種別・反別・石高・人名が記されているが、幕府領については「城連寺村わけ/平野伊兵衛殿御代官所」とのみ記されている。裏面に題箋がある。宝永元年(1704)の大和川付け替えとその後の新田開発によって村の景観が大きく変わる前の状況を知るうえで参考となるものである。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000046 |

大和川掘鑿以後城連寺村々図

| タイトル | 大和川掘鑿以後城連寺村村図 |

|---|---|

| ヨミ | ヤマトガワクッサクイゴジョウレンジムラムラズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 享保14年 |

| 制作年(西暦) | 1729 |

| 差出人・作者・著者 | 冨田庄城連寺村 庄屋 久右衛門 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 179.0×272.5 |

| 資料解説 |

河内国丹北郡城連寺村の享保14年(1729)の現況を描いた絵図。宝永元年(1704)に大和川が付け替えられ、村の北半分が川床となり多くの田地が潰れたことを示す目的で作成された。裏書に絵図作成の経緯が記されており、題箋もある。絵図中には丑改新田や雪池などの開発についても記されており、大和川付け替え後の新田開発の状況を知る上でも参考となる。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000046 |

けふこえて

【け】けんね塚 ながれついたと 童唄

準備中

【ふ】古池に 河合だんじり いせいよく

河合遺跡 遠景

河合遺跡C6-3-14 調査区全景垂直モザイク写真

河合遺跡C6-3-14 落ち込み(SX2019)出土土器

【え】恵我の地に 古戦場残す 若林

恵我村地誌資料 第一輯

| タイトル | 恵我村地誌資料 第一輯 |

|---|---|

| ヨミ | エガムラチシシリョウ ダイ1シュウ |

| 時代 | 近代 |

| 制作年(和暦) | 昭和9年 |

| 制作年(西暦) | 1934 |

| 差出人・作者・著者 | 郷土調査研究会 編、恵我尋常高等小学校郷土調査研究会 発行 |

| 形状 | 冊子 |

| 資料解説 | 恵我尋常高等小学校の郷土調査研究会(代表 本荘彦三郎)により編さんされた地誌。昭和初期の大阪近郊農村の状況を知るうえで参考となる資料。恵我村は明治22年(1889)4月1日の町村制施行により大堀村、小川村、一津屋村、別所村、若林村の5か村が合併して成立した村。昭和30年(1955)2月1日に中河内郡の4か村と合併し松原市となる。著作権保護期間満了のため、国立国会図書館デジタルコレクションで公開中。 |

| 資料所蔵者 | 国立国会図書館 |

恵我村地誌資料第一輯を見る/国立国会図書館デジタルコレクション(外部サイト)に移動する

【て】敵をうつ かねつき山は とりであと

準備中

あさきゆめみし

【さ】西方寺 平安朝の 夢やどし

準備中

【き】きなこつけ 半夏生の赤ねこ 田植すむ

準備中

【ゆ】雄大な 大塚山古墳 濠広し

河州丹北郡東大塚村領内絵図

| タイトル | 河州丹北郡東大塚村領内絵図 |

|---|---|

| ヨミ | カシュウタンボクグンヒガシオオツカムラリョウナイエズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 年不詳 |

| 制作年(西暦) | - |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 31.0×47.0 |

| 資料解説 | 近世の東大塚村の姿を知るうえで参考となる絵図で、制作年は記されていない。簡略な表現であるが、集落のあった河内大塚山古墳の東半分が描かれている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000014 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.6KB)

河州丹北郡西大塚村領内絵図

| タイトル | 河州丹北郡西大塚村領内絵図 |

|---|---|

| ヨミ | カシュウタンボクグンニシオオツカムラリョウナイエズ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年 (和暦) |

年不詳 |

| 制作年 (西暦) |

- |

| 差出人・作者・著者 | なし |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ (cm) |

31.0×47.0 |

| 資料解説 | 近世の西大塚村の姿を知るうえで参考となる絵図で、制作年は記されていない。簡略な表現であるが、村領である河内大塚山古墳の西半分が描かれている。後円部には赤色で天満宮の社殿が描かれており、「宮」と記されている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000015 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 19.6KB)

大塚山古墳 全景

【め】名水や 酒屋権現 出でし井戸

酒屋神社 外観

酒屋神社 社殿

【み】三宅木綿 夜なべ糸つむ 機を織る

〔河州丹北郡三宅村絵図〕

| タイトル | 〔河州丹北郡三宅村絵図〕 |

|---|---|

| ヨミ | 〔カシュウタンボクグンミヤケムラエズ〕 |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年(和暦) | 享保5年 |

| 制作年(西暦) | 1720 |

| 差出人・作者・著者 | 河州丹北郡内山七兵衛殿代官所三宅村 庄屋 平治、年寄 喜兵衛、同 善左衛門、同 四郎左衛門、同国同郡秋元伊賀守殿御知行所 西阿保村 庄屋 藤蔵、年寄 彦平、東阿保村 庄屋 仁兵衛、年寄 八兵衛、絵師 人見長右衛門 |

| 宛所 | なし |

| 形状 | 絵図 |

| 大きさ(cm) | 175.4×202.6 |

| 資料解説 |

河内国丹北郡の三宅村と東阿保村・西阿保村による海泉池をめぐる相論にともない享保5年(1720)12月に作成された相絵図の控え。松原村上田や西大塚村から三宅村までに存在するため池や水路といった水利施設が詳細に描かれている。江戸時代の阿保村と三宅村の灌漑の様子を知るうえで参考となる資料であるが、街道や神社も描かれていることから中高野街道(摂州大坂海道・高野山街道)や長尾街道(泉州堺街道・大和街道)の様子を知るうえでも参考となる。 裏書には、相論の場所を吟味し絵図に間違いがないため各村の庄屋と年寄が署名押印し差し出したことが記されており、その左には絵師として人見長右衛門の名が記さている。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000048 |

【し】柴かつぐ 天美小の 金次郎像

ゑひもせす

【ゑ】絵馬たくし 阿麻美社に 神たのみ

準備中

【ひ】一津屋に 残るトリキは 昔人の知恵

準備中

【も】杜の島 鳥居が浮かぶ 弁天池

準備中

【せ】全国に ひびく釣鐘 河内鋳物師

丹南遺跡 遠景

立部遺跡F8-3-5 調査区西側全景

立部遺跡F8-3-5 粘土採掘土坑群

立部遺跡F8-3-5 掘立柱建物跡

丹南遺跡E9-2-35 S051廃棄土坑

丹南遺跡E9-2-35 S051廃棄土坑遺物出土状況

【す】住吉の 神にささげし 『積翠集』

妻屋仙桂新兵衛ニ残置制詞之趣

| タイトル | 妻屋仙桂新兵衛ニ残置制詞之趣 |

|---|---|

| ヨミ | ツマヤセンケイシンベエニノコシオクセイシノオモムキ |

| 時代 | 江戸時代 |

| 制作年 (和暦) |

年未詳 |

| 制作年 (西暦) |

- |

| 差出人・作者・著者 | 仙桂秀継 |

| 宛所 | 新兵衛殿 |

| 形状 | 継紙 |

| 大きさ (cm) |

32.0×176.0 |

| 資料解説 | 河内国丹北郡三宅村のうち幕府領の庄屋をつとめた妻屋秀員の実父である新兵衛秀継が書き残した遺訓。10か条と後書から成る。秀継は、勢州亀山城主石川主殿頭の家老役である加藤新五右衛門由生の5男で、元禄10年(1697)没。 |

| 資料所蔵者 | 個人 |

| 画像の二次利用条件 | PDM |

| 管理番号 | d0000023 |

翻刻ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 26.5KB)

読み下し文ファイル(docx形式)をダウンロード (Wordファイル: 25.7KB)